低炭素コンクリートの製造から脱炭素に向けた取組みを! 環境配慮型製品とともに『2045年NetZero』を目指す

2025年11月21日

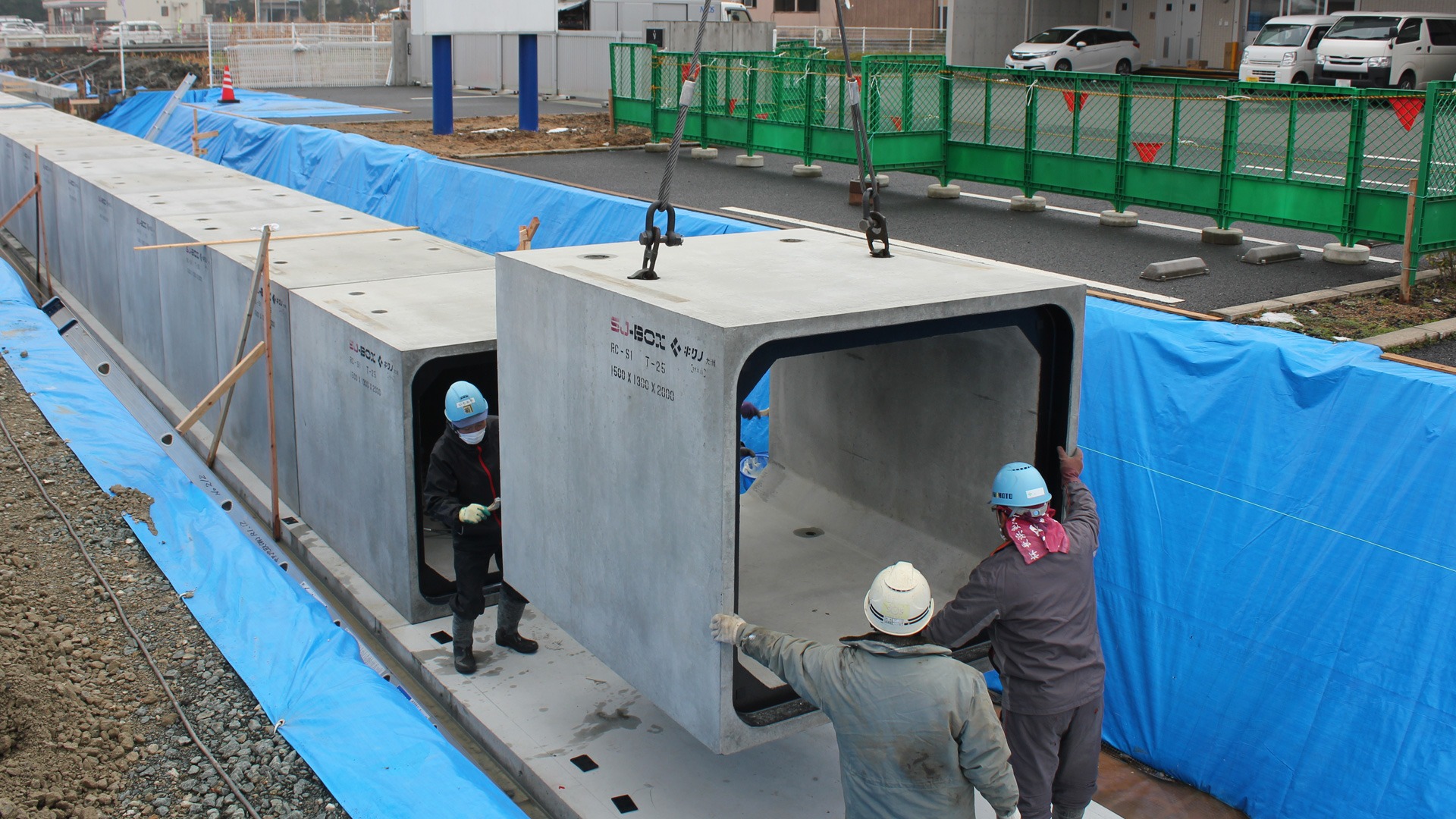

低炭素型コンクリートを使用したボックスカルバート

コンクリート製品を中心に多彩な事業を展開する株式会社キクノは、セメントの一部を産業副産物に置き換えた低炭素型コンクリート『KLC(KIKUNO LOW CARBON)コンクリート』を製造するなど、環境性能の高い製品の研究開発を積極的に推進し、業界内外から注目を集めています。

株式会社キクノ 代表取締役社長 菊野 先一さん(写真中央)、取締役 コンクリート製品事業部製造部長 兼 西条工場 工場長 土居 祐介さん(写真右)、総務部 参与 樋口 義忠さん(写真左)

【事業内容】セメント、生コン、生SL材、地盤改良材、流動化処理土、コンクリート製品、骨材、石油、LED、車両整備、生コン圧送、運輸、損害保険、パーキング、ソーラー発電、等の製造販売

【本社所在地】〒790-0067 愛媛県松山市大手町一丁目8番地8

【TEL】089-941-0007

【FAX】089-932-6541

【企業HP】 https://www.kikuno.jp

コンクリートの未来を見据えた取組み

菊野)私たちは、日本政府が打ち出した「2050年カーボンニュートラル宣言」を受けて、プレキャストコンクリート業界の一員として何ができるかを真剣に考え、いち早く脱炭素への取組みに踏み出しました。

特にコンクリート業界はCO2排出が多い分野であるため、率先して行動することに意義があります。業界全体でも環境配慮型セメントの開発が進んでいましたが、中小企業である弊社にとって、その完成を待っているだけでは遅いと判断し、独自に取組みを始める決断に至りました。

国内では、温室効果ガスの排出削減や吸収量を認証する「カーボンクレジット化」が進んでおり、それにどう対応していくかには不安もありました。

これまでの取組みだけでは目的達成は難しいと感じる中、「本当に正しい方向に進めているのか?」「カーボンクレジット化に対応するために、製品ごとのCO2排出量を正確に把握できているか?」という思いが強くなってきたタイミングで、『令和6年度愛媛県ゼロカーボン・モデル製品創出支援事業』の存在を知り、参加を決意しました。

樋口)「創出プロジェクト」として、まず製造部門を中心に、CO2算定に必要な通勤情報や電力使用量を管理する総務部門、そしてコンクリートの配合や強度を担う品質管理部門など、関係部署で連携してスタートさせました。

※プレキャストコンクリート:水路や擁壁などの土木構造物や、建物の壁、床、梁、柱などの部材を、工場であらかじめ製造し、現場に運び込んで組み立てる工法で使用されるコンクリート製品。

キクノ独自の低炭素製品『KLCコンクリート』を使用したボックスカルバートを製造

土居)『KLC(KIKUNO LOW CARBON)コンクリート』は、弊社を代表する低炭素型製品です。

セメントの一部または大部分を、鉄の製造過程で発生する産業副産物『高炉スラグ微粉末』に置き換えることで、製造時のCO2排出を大幅に削減しています。同時に、従来と同等の耐久性を確保することにも成功。品質管理のもとで細かな配合テストを重ね、スラグの配合率を55%〜85%に調整することで、CO2排出量を45%〜80%まで抑えられることが分かりました。

このコンクリートを使用して作られるボックスカルバートは、工場での安定した生産と供給が可能なプレキャストコンクリートです。現場作業の省力化・省資源化にも貢献し、環境負荷の少ない製品として、幅広い用途での活用を目指しています。

※ボックスカルバート:地下に埋設される箱型のコンクリート構造物で、主に水路や共同溝、地下道、貯留槽など、様々なインフラ用途に使用される。

CFP算定で「見えなかった排出」を可視化

土居)「創出プロジェクト」では、まず西条工場で製造している800×800×2000サイズのボックスカルバートを対象に、CFP(カーボン・フットプリント)を算定しました。原材料の調達から製品の輸送までを含めて評価した結果、1個あたりの排出量は「648.8 kg-CO2eq」であることが明らかとなりました。この製品では、セメントの55%を高炉スラグ微粉末に置き換えており、CO2削減に大きく寄与しています。

さらにCO2を削減するために、原材料別に排出量を分析したところ、補強材として使用する鉄筋が大きなボトルネックであることが判明しました。これまでは、セメントに関連する原料に着目してCO2削減を進めてきましたが、鉄筋などの補強材にも注目する必要があると気づけたことは、大きな学びとなりました。

※ CFP:商品やサービスのライフサイクルを通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算したもの。 Carbon Footprint of Productsの略。

『2045年NetZero』で業界より先を見据える決断

菊野)私たちは、政府の目標より5年早い『2045年NetZero』を自社目標として掲げています。これは、2045年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指す目標です。

また、同業他社50社以上が参加する脱炭素加速化運動『aNET ZEROイニシアティブ』にも加盟し、業界全体の脱炭素化を目指しています。 そのためのステップとして、まず2035年までに、全工場で使用する電力を100%自家発電で賄うことを目指しています。

すでに、各工場やグループ会社である車両整備工場の屋根、自社敷地内に太陽光パネルを設置し、一部の電力を再生可能エネルギーで賄うなど、実証実験を進めています。

土居)さらに、プレキャストコンクリート製品の製造においても、フォークリフトの電動化や、蒸気養生によるCO2排出を低減するための高効率設備の導入、さらには化石燃料を使用しない製法や設備の研究・開発にも力を入れています。

樋口)全社的な目標に加え、800×800×2000サイズのボックスカルバートについては、CFPを年率4.2%削減する目標を設定しました。

弊社ではすでに、省エネ設備の導入、照明のLED化、空調効率の向上など、さまざまな施策を実施しています。今後もこれらに加えて、さらなるCO2排出削減に取り組んでいきます。

新技術の開発と広がる連携

菊野)新しい技術開発や、他企業との協業にも積極的に取り組んでいます。

GHG(温室効果ガス)ツリーや一般施策リストを活用したCFP(カーボン・フットプリント)分析により、部門ごとの排出量を正確に把握し、計画的に削減施策を導入しています。

その中で、新素材や技術の導入にも力を入れています。 具体的には、ジオポリマーコンクリートや自己治癒コンクリート、蓄電機能を持つコンクリート、さらには大気中のCO2を吸収・固定するカーボンネガティブコンクリートの研究・開発に取り組んでいます。

こうした新技術を実装するための製造・供給体制も、愛媛県を中心に整備を進めています。

※ジオポリマーコンクリート:セメントの代わりに、産業副産物を主原料とし、アルカリシリカ溶液と反応させて作られるコンクリートのこと

結果がつなぐ、新たな出会い

土居)本プロジェクトで最も大きな成果は、CO2排出量の積算方法を確立できたことです。

弊社にとっての課題は、温室効果ガス排出量における国際基準「スコープ3(原材料仕入れや販売後に排出される温室効果ガス)」のうち、特に調達資材にかかる排出量の算出と削減でした。これまでも、セメントを産業副産物に置き換えることで対応してきましたが、 製品提供までのプロセス全体における排出量の積算方法や考え方については、明確な基準がなく、曖昧なままでした。弊社で扱うボックスカルバートなどのプレキャストコンクリート製品は、種類や製法、原材料も多様であるため、データ収集や分析が非常に難しく、原材料の調達から製造、流通、小さな部品ひとつ、従業員の移動にかかるコストまで、どこまで算出範囲とするのかも悩ましい点でした。

今回、プロジェクトに参加し、協力会社とともにその範囲を明確にすることができ、製品製造における具体的かつ実用的な排出量積算方法を確立することに集中的に取り組むことができました。また、プロジェクトには期限が設定されていたため、スピード感のある業務進行は大変でしたが、根拠のある数値を提示できるようになったことは非常に大きな成果です。

菊野)さらに、この取組みが業界専門誌に紹介されたことで、四国外のサプライヤー様からもお声がけをいただくなど、新たなネットワークの広がりにつながりました。

低炭素商材に関する情報提供や、同様の取組みを行う企業との意見交換の機会にも恵まれ、全国的な連携の可能性が広がっています。

今後、モデル製品創出を考えている企業にメッセージ

菊野)コンクリートは環境負荷が高い素材という印象を持たれがちですが、だからこそ私たちの業界が変わっていく必要があると考えています。省エネ、再エネ、素材置換、技術開発など、さまざまな角度から取り組むことで、環境と経済の両立は十分に可能です。

また、CO2削減は環境貢献にとどまらず、エネルギーコストの削減にも直結します。製造業の企業にとって、脱炭素の取組みを始めたいと考えても、「何から手をつければよいかわからない」という声をよく聞きます。そんなときは、まずはコスト削減という視点から始めてみることが、脱炭素への第一歩になるはずです。

小さな気づきや一歩が、企業の未来を大きく変えるきっかけになると思いますので、ぜひ挑戦してみてください。

企業概要

明治8年創業。セメントの卸売販売からスタートし、コンクリート製品事業へ発展。現在はキクノグループとして車両整備や運輸事業、ソーラー発電所など13の関連会社を持つ。特に四国に高いシェアを持ち、地域密着で製品供給を行っている。各方面の有資格者も在籍し、それぞれの分野のスペシャリストによる高い提案力が強みになっている。