造船端材を原材料として活用する四国唯一のフランジメーカー

2025年11月13日

造船端材を再利用したグリーン・フランジ

愛媛県新居浜市に本社を構える東和工業株式会社は、造船所から出る“端材”を活用した『グリーン・フランジ』の開発により、今大きな注目を集めています。従来はスクラップとして処分されていた鋼材をアップサイクルするこの取組みは、環境負荷の低減と資源の有効活用を両立させた新たな製造モデルとして、高く評価されています。

※アップサイクル:廃材や不用品を単に再利用するのではなく、新たな価値を加えて別の製品に生まれ変わらせること。

東和工業株式会社 代表取締役社長 神野 恵介さん

【事業内容】規格フランジ、特殊フランジ、組フランジ、排ガスフランジ、ベルトコンベアローラ等の製造販売

【本社所在地】〒792-0011 愛媛県新居浜市西原町2丁目7番38号

【TEL】0897-33-8306

【FAX】0897-33-8151

【企業HP】https://touwakogyo.com/

“端材”に着目し、価格競争からの脱却へ

弊社が、端材を活用した製品づくりに取り組み始めたのは、今から約25年前のことです。

きっかけは、中国製フランジとの価格競争でした。品質で勝負しても、価格面ではどうしても対抗できない。この状況に強い危機感を抱き、コスト構造そのものの見直しが必要だと感じました。

そこで注目したのが、造船所で発生する余剰鋼材、いわゆる”端材”でした。弊社の取引先の約半数が造船会社であり、こうした端材を安価かつ安定的に調達できるという強みがありました。さらに、造船所で使用される鋼板は厳しい品質基準を満たしているため、フランジ製造においても十分な性能を備えていることが分かりました。 通常であれば廃棄される端材を再利用し、製品として再生することで、コスト削減と品質維持の両立が可能になりました。

さらに近年、脱炭素社会の実現に向けた機運が高まり、こうした端材活用の取組みが、環境に配慮した製造方法として評価されるようになりました。今回、取引銀行の紹介を通じて、愛媛県の令和6年度ゼロカーボン・モデル製品創出支援事業に参画し端材による製造を「グリーンものづくり」として位置づける動きが本格化しました。

設備導入と現場改善の両輪でCO2削減を確実に推進

脱炭素に向けた本格的な取組みとして、社内に横断的なプロジェクトチームを立ち上げました。 私がリーダーを務め、営業・製造・総務の各部門から5名が参加。まず着手したのは、CO2排出量の現状把握と可視化でした。

排出量の算定と重点課題の特定

初めに、一般規格品フランジ「5kg 40A」について、原材料の調達から製造、流通・販売(輸送)までの範囲でCFP(カーボンフットプリント)を算定したところ、1個あたり1.69kg-CO2eqという数値が明らかになりました。 これに加え、現場主体の改善を推進するため、生産設備ごとのCO2排出量を詳細に分析したところ、特にNC旋盤のエネルギー使用量が多く、排出量のボトルネックとなっていることが分かり、現在、削減に向けた具体的な対応策の検討を進めています。

※ CFP:商品やサービスのライフサイクルを通して排出される温室効果ガスの排出量をCO2に換算したもの。 Carbon Footprint of Productsの略。

※NC旋盤:機械の動作を指令するNCプログラムによって、刃物や工作物の位置を正確に動かしながら加工を行う旋盤

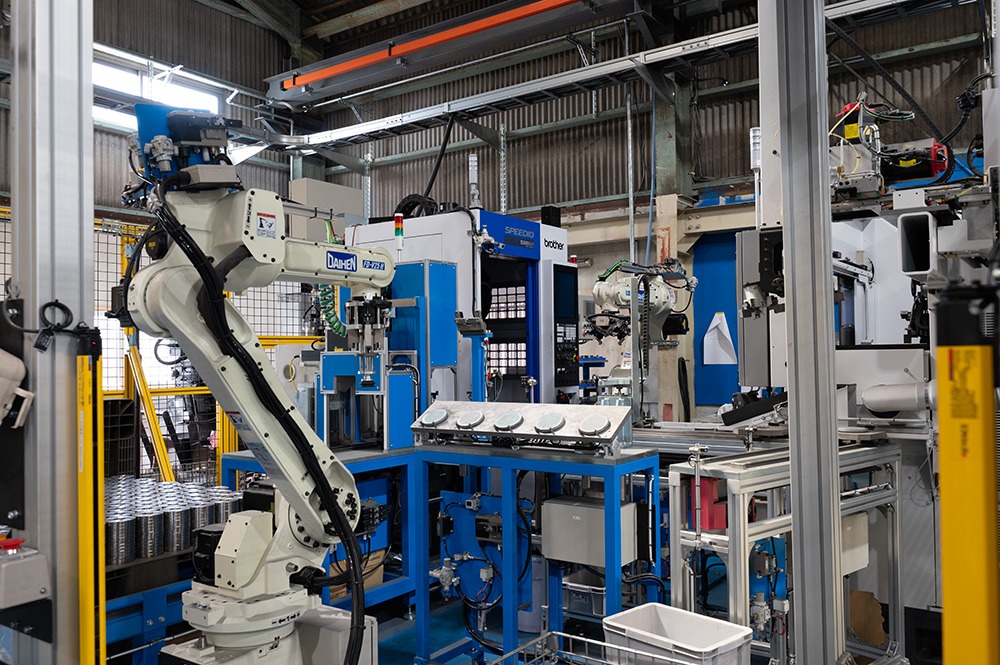

製造工程の見直しと設備導入

製造工程の効率化と環境負荷の低減を図るため、最新設備の導入も推進しました。2024年12月、小径製品にはロボット連動型CNC旋盤を導入し、24時間稼働・無人化による安定生産体制を実現しました。大径製品についても、切断・加工方法の見直しを進めることで、エネルギー消費の最適化と生産性向上を同時に目指しています。また、歩留まり改善や機械の稼働時間短縮といった現場からの提案も次々と実行され、小さな改善の積み重ねが全体最適へと結びついています。

※ CNC旋盤:コンピューター数値制御(CNC: Computer Numerical Control)によって自動的に金属や樹脂などの材料を加工する旋盤機械

社内外の反応と広がる共感

プロジェクトの進行に伴い、社内では「CO2はどこで発生しているのか」「どうすれば減らせるのか」といった会話が自然と交わされるようになりました。社内勉強会ではプロジェクトメンバーが講師を務め、全社的な理解と協力体制の強化にもつながっています。

また、社外からも前向きな反応が寄せられています。電炉メーカーや環境意識の高いサプライヤーからは、端材活用モデルの導入を検討したいという声が上がりつつあります。たとえ価格が多少高くても、環境配慮の製品を選びたいという姿勢が、着実に広がっているのを感じています。

『グリーン・フランジ』がもたらしたブランド価値の向上

端材を活用した製品に対して、新たに『グリーン・フランジ』という呼称を設けたことで、弊社の製品は従来の価格競争型市場から一線を画すポジションを確立しつつあります。環境配慮型のものづくりを重視するクライアントからは、従来よりも2〜3割高い価格帯であっても受け入れてもらえるという確かな手応えが生まれています。

この取組みは、単に製造コストを見直したというだけでなく、新たな価値を提示する製品モデルとして、企業としての差別化にもつながっています。

社内の主体性・意識が向上

今回のプロジェクトは、通常業務に加えて取り組むプラスαの活動としてスタートしました。そのため、当初は現場の一部から仕事が増えることに対する戸惑いの声もありました。そこで、特に重視したのが、現場に裁量を委ねる体制づくりです。プロジェクトの意思決定を現場主導とし、私は一歩引いた立場で支援に徹しました。すると、「任されたからには結果を出したい」という意識が芽生え、チーム全体に責任感と主体性が広がっていきました。

このように、社内で自分ごととしてプロジェクトを捉える姿勢が根づいたことは、単なる業務改善にとどまらず、今後の持続的な変革に向けた確かな基盤になっていると感じています。

SBT取得を見据えた持続可能な成長戦略

弊社では、2025年度以降、年間4.2%ずつのCO2排出削減を継続的に進め、2030年には中小企業向けのSBT認証取得を目指しています。 この目標の実現に向け、太陽光発電設備の導入や、材料センターの再構築といった中長期的な施策を段階的に検討・実行していく方針です。2025年9月にはコーポレートサイトの刷新も予定しており、『グリーン・フランジ』を軸とした弊社の環境配慮型製品の魅力を広く発信し、国内外のパートナー企業との連携をさらに強化していく方針です。

また、海外市場においても新たな展開を計画しています。特に中国市場では、現地企業とのM&Aを視野に入れ、端材再利用のノウハウや製造モデルを現地で展開する計画が進行中です。こうしたグローバル展開によって、弊社の取組みが世界規模での価値創出につながることを目指しています。

※SBT認証:温室効果ガスの削減目標が、科学的根拠に基づいて設定されていることを第三者が検証し、認定するもの

今後、モデル製品創出を考えている企業にメッセージ

何よりも大切なのは、身近なところから一歩ずつ進めていく姿勢だと思います。最初から大きなことを一気に進めようとすると、どうしてもお金や時間、労力がかかってしまいます。

私たち自身、常に心がけているのは、小さなことでも自分たちにできることから始めるということです。そうした取組みを見てくれている人は、必ずどこかにいます。

環境配慮の取組みは、「最後にやったから成功する」のではなく、「すでに成功している人は、すでに取り組んでいる」という考え方が大切だと感じています。

まずはできることから、一歩踏み出してみてください。

企業概要

1969年(昭和44年)に創業した東和工業株式会社は、配管や機器の接続部に用いられる『フランジ』の製造を専門とするメーカー。 特に高い気密性や耐圧性が求められる船舶用フランジにおいて豊富な実績と高度な技術力を有し、日本の造船産業を支え続けている。 確かな技術と経験を強みに、多様なニーズに柔軟に対応できる生産体制を整えており、造船業界をはじめとするさまざまな産業分野で信頼を集めている。